Kommunale Wärmeplanung

Sonderaktion: Energieberatung vor Ort

Ihre Chance auf ein zukunftsfittes Zuhause

Die Kommunale Wärmeplanung als Weg zur Wärmewende ist beschlossen - und sie beginnt direkt bei Ihnen zu Hause.

Um Energiekosten zu senken und gleichzeitig den Klimaschutz in Bocholt zu stärken, startet die Stadt Bocholt gemeinsam mit der Verbraucherzentrale NRW und dem Kreis Borken diese Sonderaktion "Energieberatung vor Ort".

Warum lohnt sich die Beratung?

Ältere Immobilien verbrauchen oft mehr Energie als nötig. Mit einer gezielten Sanierung können Sie:

- Ihre Energiekosten dauerhaft senken,

- den Wohnkomfort steigern,

- von staatlichen Fördermitteln profitieren,

- und einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Was erwartet Sie?

Ein erfahrener Energieberater kommt direkt zu Ihnen nach Hause und nimmt Ihr Gebäude in einem rund 90-minütigen Rundgang genau unter die Lupe:

- Gebäudehülle & Haustechnik werden analysiert.

- Sie erhalten ein schriftliches Protokoll mit individuellen Empfehlungen.

- Sie bekommen Hinweise zu Fördermöglichkeiten für Sanierungsmaßnahmen.

- Bei Bedarf gibt es Beratung zu erneuerbaren Energien, Energieausweis und Hitzeschutzmaßnahmen.

Kosten & Förderung

- Teilnahmebeitrag: 40 Euro pro Beratung

- Die ersten 20 Haushalte erhalten die Gebühr nach Vorlage der Quittung zurückerstattet!

Zeitraum & Anmeldung

Die Beratungen finden vom 29. September bis 12. Dezember 2025 statt.

Eine Anmeldung ist erforderlich und zwischen dem 15. September und 1. November 2025 möglich:

✉️ E-Mail: klimaschutz(at)bocholt(dot)de

📞 Telefon: 02871 953-3002

Vor dem 15.09.2025 eingehende Anmeldungen werden nicht berücksichtigt!

Ihr Vorteil auf einen Blick

- Individuelle Analyse direkt vor Ort

- Konkrete Handlungsempfehlungen

- Tipps zu Förderprogrammen

- Finanzielle Entlastung & Klimaschutz

👉 Jetzt anmelden und Ihr Zuhause fit für die Zukunft machen!

Auf dem Weg zur treibhausgasneutralen Wärmeversorgung

© Envato.com

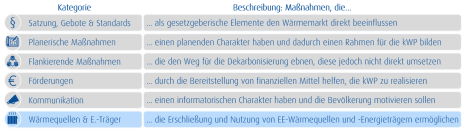

Das Wärmeplanungsgesetz verpflichtet die Kommunen zur Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung, einem wichtige Planungsprozess zur treibhausgasneutralen, effizienten Wärmeversorgung. Es handelt sich um eine informelle Planung, die eine strategische Grundlage für die weiteren Umsetzungsmaßnahmen in Richtung einer Klimaneutralität darstellt.

Die Wärmeplanung gibt der Stadt die Möglichkeit, eine Strategie für die Transformation der Wärmeversorgung in Form eines ersten kommunalen Leitplans zu entwickeln. So sollen Empfehlungen für eine treibhausgasneutrale und zukunftsfähige Wärmeversorgung erarbeitet und die Wärmewende aktiv gestaltet werden. Die "Kommunale Wärmeplanung" entfaltet dabei noch keine Außenwirkung auf die einzelnen Immobilieneigentümer.

Kommunale Wärmeplanung beschlossen!

Am 10.07.2025 wurde der Entwurf der Kommunalen Wärmeplanung von der Stadtverordnetenversammlung einstimmig beschlossen. (siehe unter Punkt 12 der Tagesordnung)

Entwurf der Kommunalen Wärmeplanung

Die Kommunale Wärmeplanung verfolgt mehrere wichtige Ziele:

- Erhöhung der Energieeffizienz:

Durch den Einsatz moderner Technik und optimierter Prozesse soll der Energieverbrauch der Wärmeversorgung reduziert werden. - Förderung erneuerbarer Energien:

Die Nutzung erneuerbarer Energiequellen soll gesteigert werden, um den CO2-Ausstoß zu verringern. - Sicherung der Wärmeversorgung:

Eine stabile und bezahlbare Wärmeversorgung für alle Bürgerinnen und Bürger steht im Mittelpunkt. - Einteilung in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete:

Verschiedene Gebiete der Gemeinde werden nach ihrer zukünftig wahrscheinlichen Wärmeversorgungsart (z. B. zentral, dezentral versorgt) eingeteilt und im Wärmeplan ausgewiesen.

Die Bestandsanalyse beschreibt den Status quo der Wärmeversorgung in der Stadt Bocholt. Sie bildet die Grundlage für die im nächsten Schritt geplante modellbasierte Fortschreibung der Entwicklung des Bocholter Wärmemarktes. Dazu wurden im Rahmen der Bestandsanalyse alle relevanten Daten über

- den derzeitigen Wärmebedarf oder Wärmeverbrauch innerhalb des beplanten Gebiets einschließlich der hierfür eingesetzten Energieträger,

- die vorhandene Wärmeerzeugungsanlagen und

- die für die Wärmeversorgung relevante Energieinfrastrukturanlagen

gesammelt, ausgewertet und visualisiert.

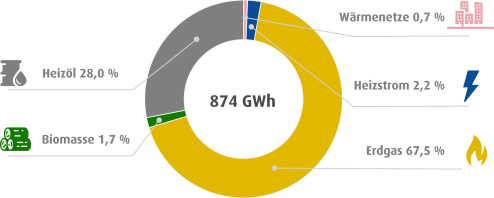

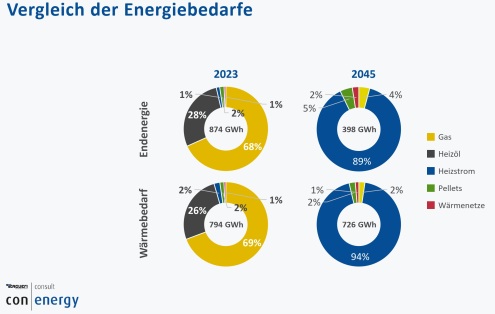

Der Endenergie- und der Wärmebedarf sind in Bocholt im Status quo ganz identisch strukturiert. Der Wärmebedarf liegt bei ca. 90 % des Endenergiebedarfes. Diese Kennzahl informiert über die Energieeffizienz aller in Bocholt eingesetzten Heizungssysteme. Der Endenergiebedarf wird zu mehr als 98 % aus fossilen Energieträgern, überwiegend Erdgas, gedeckt. Dies wird in der CO2-Bilanz deutlich.

Bocholt hat einen jährlichen Endenergiebedarf für Wärme von insgesamt 873 GWh. Bezogen auf die Einwohnerzahl liegt entspricht dies rund 11.000 kWh pro Einwohner. Der Endenergiebedarf liegt damit deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von gut 17.000 kWh pro Einwohner. Der daraus resultierende Wärmebedarf beträgt 800 GWh/a (ca. 90 %).

Wohngebäude nehmen den Großteil der Energie in Anspruch: Rund 63 % des Endenergiebedarfs entfällt auf diesen Bereich. Industrie und Gewerbe teilen sich die restlichen 37 %.

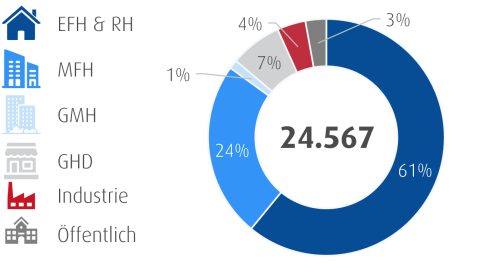

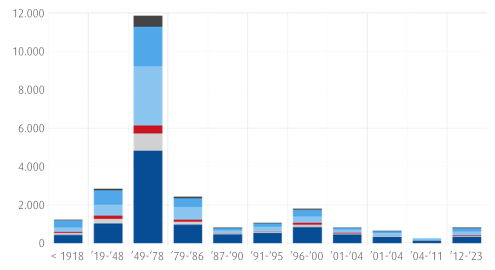

In Bocholt werden etwa 24.500 Gebäude beheizt, davon sind mehr als 90 % Wohngebäude. Die übrigen Gebäude umfassen Gewerbe-, Industrie- und öffentliche Bauten, die ebenfalls einen wesentlichen Beitrag zum Energieverbrauch leisten. Der Bestand an Wohngebäuden ist relativ alt und überwiegend noch teil- oder unsaniert. Die Energieeffizienz dieser Gebäude entspricht mit einem Durchschnittswert von 120 kWh/m²/a exakt dem westdeutschen Durchschnitt.

Eine energetische Vollsanierung der Wohngebäude würde ein erhebliches Einsparpotenzial bieten: Bis zu 220 GWh könnten jährlich eingespart werden, würden alle Gebäude in der Stadt vollständig saniert und dabei eine mittlere Sanierungstiefe erreicht. Eine solche mittlere Sanierungstiefe berücksichtigt, dass die überwiegend alten Gebäude (mehr als 50 % wurden vor 1979 errichtet) nicht auf einen KfW-Standard 40 oder 55 ertüchtigt werden können.

Mit einer Vollsanierung aller Gebäude in Bocholt sind erhebliche Herausforderungen verbunden, wie hohe Investitionskosten und einhergehend hoher Finanzbedarf, inhomogene Eigentümerstruktur, logistische Komplexität sowie ein hoher Bedarf an qualifizierten Fachkräften. Diese Faktoren erschweren neben einer fehlenden gesetzlichen Verpflichtung die Realisierung einer Vollsanierung des gesamten Gebäudebestandes.

Der verbleibende Endenergiebedarf in Höhe von 870 GWh/a abzüglich der Energieeffizienzpotenziale durch Sanierung muss durch erneuerbare Energien (EE) oder industrielle, unvermeidbare Abwärme gedeckt werden.

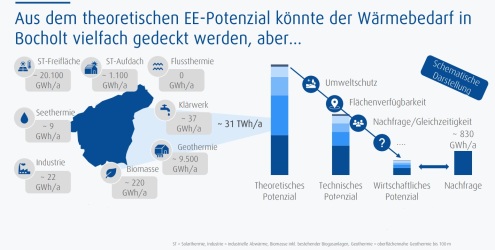

Das theoretische Potenzial an EE und Abwärme liegt in Bocholt bei beeindruckenden 31 TWh pro Jahr. Dieses Potenzial übersteigt den derzeitigen Endenergiebedarf von 873 GWh um ein Vielfaches und zeigt die Möglichkeiten einer nachhaltigen Energieversorgung auf. Die Industrie in Bocholt hat großes Interesse geäußert, ihr Abwärmepotenzial von 22 GWh pro Jahr in Wärmenetze einzuspeisen. Es ist sinnvoll, die Realisierbarkeit solcher Wärmenetze genauer zu untersuchen, da potenzielle Herausforderungen wie Flächenverfügbarkeiten, Investitionskosten und Finanzierung, technologische Anforderungen sowie logistische Hindernisse berücksichtigt werden müssen.

Die Zahlen verdeutlichen das enorme Potenzial, welches Bocholt durch eine energetische Sanierung der Gebäude und die Nutzung erneuerbarer Energien ausschöpfen kann. Die Umsetzung der Transformation erfordert eine sorgfältige Planung. Die Grundlagen sollen in den nächsten Schritten im Prozess der Wärmeplanung gelegt werden.

Zielszenario

Gemäß Wärmeplanungsgesetz soll ein Zielszenario die langfristige Entwicklung der Wärmeversorgung für das Planungsgebiet als Ganzes beschreiben. Das Zielszenario wird dabei anhand von bestimmten Indikatoren skizziert und muss spätestens 2045 eine dekarbonisierte Wärmeversorgung gewährleisten.

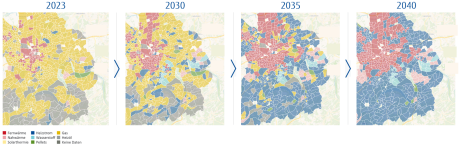

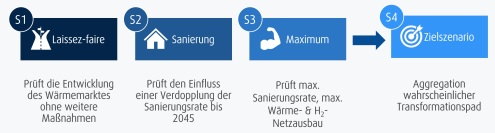

Auf der Grundlage der Bestands- und Potenzialanalyse wurden so verschiedenste Varianten der Entwicklung berechnet. Von einer Variante, in der keine Maßnahmen seitens der Stadt Bocholt ergriffen werden, bis hin zu einer Variante, bei der das Klimaschutzziel der Treibhausgasneutralität bereits in 2040 erreicht wird, wurden über 15 verschiedene Simulationen durchgeführt. Explizit wurde auch ein Szenario berechnet, das die Verfügbarkeit von Wasserstoff ab dem Jahr 2034 vorsieht.

Aus den verschiedenen Varianten wurde dann das Zielszenarion entwickelt, welches mit entsprechenden Maßnahmen verbunden die wahrscheinlichste Entwicklungsvariante darstellt. Hierbei wurden Parameter, wie die Emissionsfaktoren der unterschiedlichen Energieträger, eine Steigerung der Sanierungsquote von 0,8 auf 1,6 %, diverse Heiztechnologien und Entwicklungen der Energieträgerpreise zugrunde gelegt.

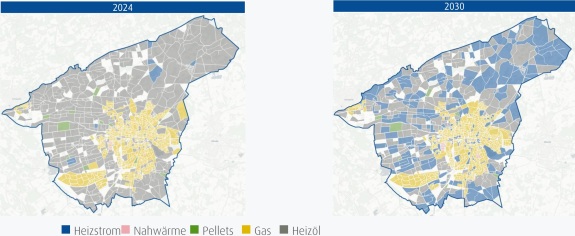

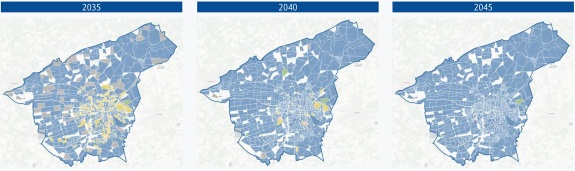

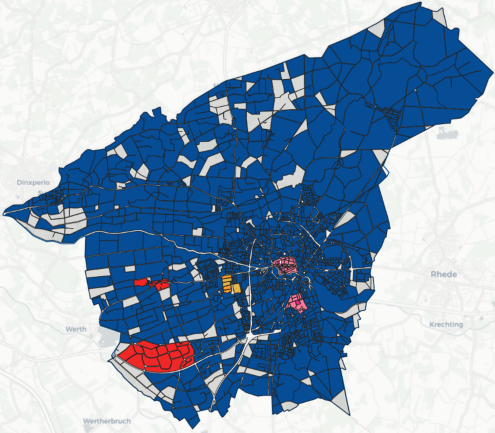

Bei diesem Zielszenario könnten zwei weitere Wärmenetze in Bocholt neu entstehen - eines in Liedern und eines im i-Park Mussum. Zusätzlich könnten die Wärmenetze am Europaplatz und im Bereich des Fildekenbades bzw. der Gesamtschule erweitert werden.

Das Zielszenarion zeigt auf, dass der Wärmebedarf trotz einer gesteigerten Sanierungsquote nur um ca. 10 % abnimmt. Allerdings reduziert sich der für diese Wärmeversorgung notwendige Endenergiebedarf um mehr als die Hälfte. Durch den Wechsel von Heizsystemen mit vorwiegend fossilen Energieträgern zu überwiegend strombasierten Systemen (Wärmepumpen) mit einem höheren Wirkungsgrad, kann so die Wärmewende in Bocholt erreicht werden.

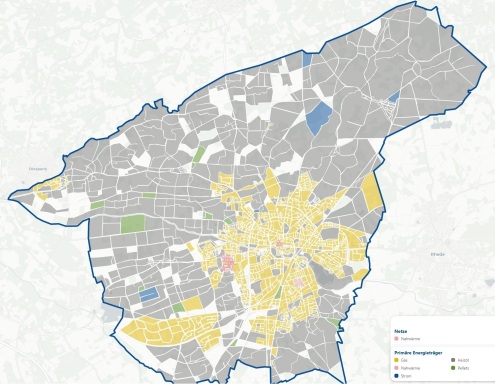

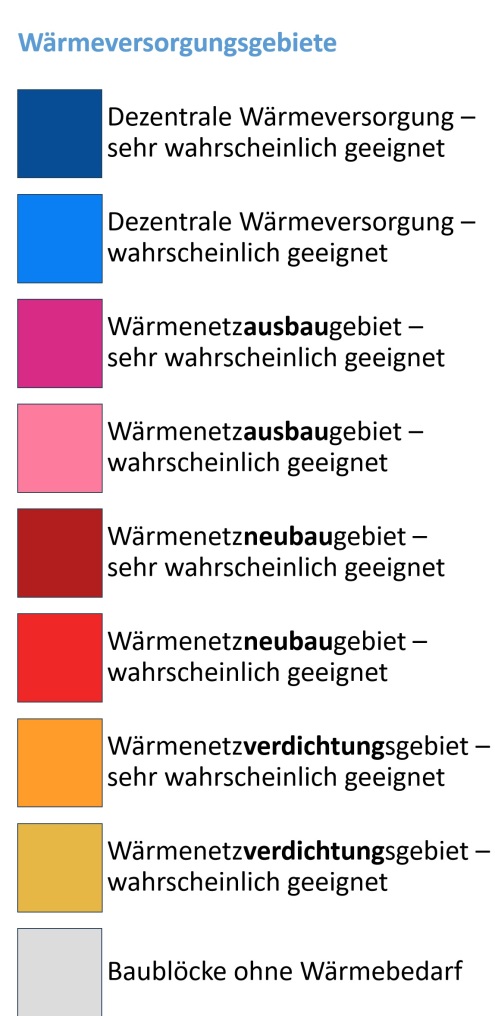

Die Kommunale Wärmeplanung hat zum Ziel, Gebiete aufzuzeigen, die mit einer höheren Wahrscheinlichkeit geeignet für Wärmenetze sind, d.h. für einen wirtschaftlichen Auf- oder Ausbau von solchen Netzen. Für Bocholt konnten so folgende Gebietstypen identifiziert werden:

- Wärmenetzverdichtungsgebiete, in denen weitere Haushalte an ein bestehendes Netz angeschlossen werden könnten,

- Wärmenetzausbaugebiete, bei denen bestehende Netzstrukturen erweitert werden können und

- Wärmenetzneubaugebiete, in denen ggf. ein neues Wärmenetz entwickelt werden kann

- Dezentrale Wärmeversorgung - hier sind Wärmenetze unwahrscheinlich

Die dargestellte Gebietseinteilung stellt allerdings noch keine Gebietsausweisung gem. § 26 Wärmeplanungsgesetz dar, da es keine konkreten Planungen oder Investitionsentscheidungen zum Bau der möglichen Wärmenetze gibt. Die Planungen bleiben daher unverbindlich. Für eine mögliche Realisierung ist es notwendig, dass diese Wärmenetzgebiete mit Machbarkeitsstudien erhärtet werden.